Sesta estinzione sì o no?

Forse l'estinzione attuale non è un'estinzione di massa, argomentano due ricercatori: ma io non sarei molto ottimista lo stesso.

Ogni tanto fa bene dare un occhio critico a ciò che diamo per scontato: del resto, la scienza è fatta per questo. Siamo tutti d'accordo che ci troviamo all'inizio se non all'interno della sesta estinzione di massa registrata dal Cambriano a oggi, no? No, non lo siamo. Sulle pagine di Trends in Ecology & Evolution John J. Wiens e Kristen E. Saban argomentano che, sebbene sia innegabile l'esistenza di una crisi ecologica, non ci sono ancora le prove di una sesta estinzione.

(E vallo a dire a Elizabeth Kolbert, ora.)

Wiens e Saban mettono sul piatto due argomenti:

1) «Alcuni studi hanno dimostrato che i tassi di estinzione recenti sono più rapidi dei tassi di estinzione di sfondo documentati nei fossili, ma i tassi di estinzione possono superare lo sfondo anche al di fuori delle estinzioni di massa.»

Introducendo questa obiezione, Wiens e Saban mettono il dito su un problema annoso: noi non abbiamo una definizione univoca e condivisa di “estinzione di massa”. Identifichiamo cinque estinzioni di massa passate perché… beh, perché storicamente sono quelli che abbiamo identificato come i cinque eventi di estinzione più intensi del passato. Una soglia tanto comune quanto arbitraria, citata anche da Wiens e Saban (da qui in poi: W&S), è la scomparsa di almeno il 75% delle specie. Ma potremmo identificare 10, 20 o 200 estinzioni ‘di massa’ se cambiassimo le soglie.

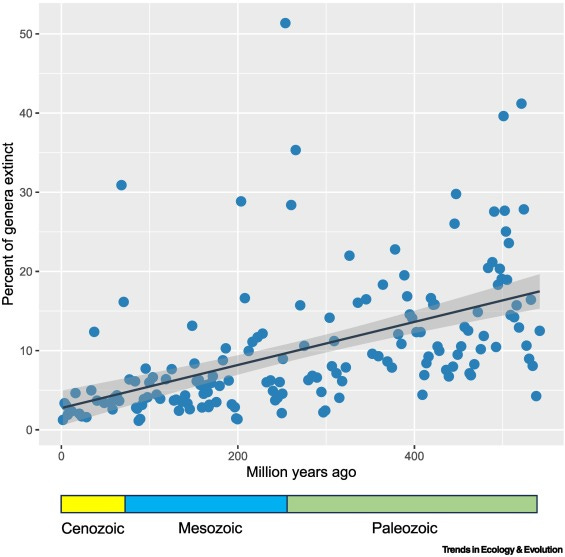

(Grafico da W&S). Non sembra esserci una grossa discontinuità tra le estinzioni. Si vedono abbastanza bene i picchi corrispondenti alle estinzioni dell’Ordoviciano, fine Permiano, fine Cretaceo e volendo anche Triassico, ma c’è parecchio rumore: momenti di maggiore e minore estinzione (inclusi picchi negativi: periodi di anti-estinzione di massa?).

Okay, ma a che soglia stiamo arrivando? Secondo W&S, a nessuna soglia particolarmente grave.

Qui devo andare sul tecnico, ma la questione è interessante e merita una disamina; se vi annoiate, saltate pure. Le stime dei tassi di estinzione recente sono stime fatte su una scala di tempi relativamente breve: centinaia, migliaia di anni al massimo. Ma Wiens e Saban ricordano un dato (che non conoscevo), da Spalding e Hull (2021): nella documentazione fossile, il tasso di estinzione apparente è tanto più rapido quanto più breve è il lasso di tempo preso in considerazione.

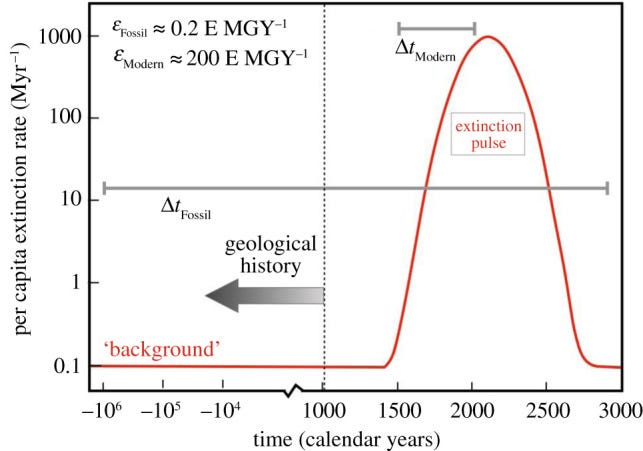

Perché? La spiegazione di Spalding e Hull (da qui in poi: S&H) è che le estinzioni, piccole e grandi, di massa o non di massa, procedono in modo discontinuo: momenti brevi in cui c’è un’alta mortalità di specie, seguite da momenti in cui ben poche si estinguono. Agevolo grafico anche qui, dal paper:

In pratica, se un “impulso” di estinzione reale dura 1000 anni, io vedrò un tasso di estinzione apparente sempre minore se lo spalmo su un intervallo di 2000, 5000, 10.000 o 100.000 anni.

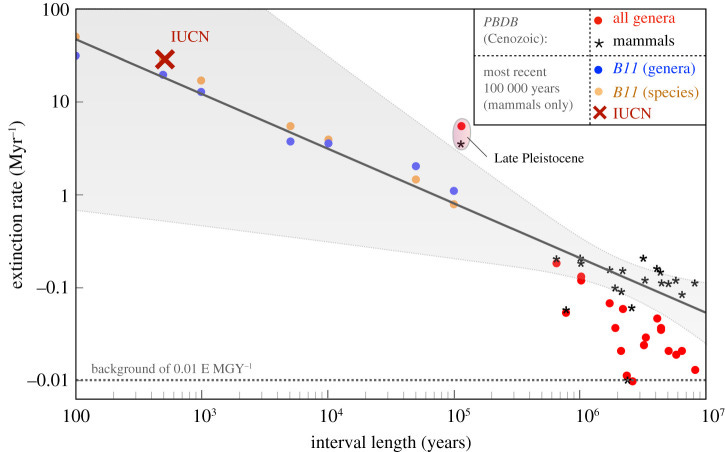

Ora, apparentemente il tasso di estinzione attuale è coerente con quello osservato in media dalla documentazione fossile degli ultimi 100.000 anni, se prendiamo in considerazione la durata su cui è calcolato. Sempre da S&H:

La croce rappresenta i dati della IUCN Red List: è praticamente sulla retta. Discutendo l’estinzione del tardo Pleistocene, che -seppur di poco- è anomala rispetto alla retta, S&H scrivono:

«poiché molte estinzioni all'interno di stadi geologici probabilmente vengono a impulsi [3,11], il Pleistocene potrebbe semplicemente essere una testimonianza migliore dell'impulso di estinzione rispetto ad altri intervalli a causa della sua breve durata. Di conseguenza, potrebbe essere più appropriato confrontare i tassi di estinzione moderni con gli impulsi di estinzione precedenti piuttosto che con lo sfondo (molto più basso).»

Notare però che questo non nega che vi sia un impulso di estinzione: semplicemente, se noi misuriamo un tasso così alto in un tempo così breve, implica che noi siamo dentro l’impulso! La gravità assoluta dell’impulso rispetto al passato resta difficile da quantificare, e magari non è degna di esser chiamata estinzione di massa: ma se non fossimo dentro l’impulso, in uno dei periodi tra gli impulsi, misureremmo un tasso di estinzione anormalmente basso rispetto agli intervalli che contengono (almeno) un impulso.

Va anche detto che in realtà non lo sappiamo: come si vede dal grafico, siamo dentro una enorme area di incertezza (area grigia). S&H scrivono infatti: «l’incertezza è tale per cui non è chiaro quanto il tempo presente sia anomalo».W&S inoltre dimenticano completamente la seconda parte, quella cruciale, del paper di S&H: ovvero che se il confronto dei tassi di estinzione è difficile (per questo e per molti altri motivi; p.es. le specie rare e più a rischio sono sottorappresentate sia nella documentazione fossile sia nella documentazione attuale, in modi diversi), ci sono altri modi per stimare indirettamente la gravità dello sconvolgimento ecologico in atto - loro propongono, per esempio, i mutamenti sedimentari.

2) «Altri studi hanno estrapolato dalle recenti estinzioni per prevedere una perdita globale di specie del 75%. Ma queste recenti estinzioni hanno riguardato principalmente specie delle isole. Non è stata specificata alcuna causa per queste future estinzioni e oltre il 50% delle specie valutate sono considerate non minacciate.»»

Secondo W&S, in molti casi si dà per scontato che le specie non minacciate scompariranno allo stesso tasso delle specie minacciate, o che la scomparsa di una specie all’interno di un genere equivalga alla scomparsa dell’intero genere. In realtà le specie sono eterogenee, e l’attuale estinzione sta raccogliendo i frutti più bassi, per così dire. Non tutte le specie sono egualmente a rischio. Oltre il 70% delle specie estinte in tempi recenti abitavano isole, scrivono W&S, ma le isole rappresentano solo il 20% della biodiversità. Spazzate via le specie insulari -particolarmente fragili per la loro natura- il tasso di estinzione globale dovrebbe diminuire.

Gli studi che prendono in considerazione gli impatti ecologici invece di una semplice estrapolazione basata su estinzioni precedenti implicano una quantità di estinzioni importante ma che non si avvicina alla soglia del 75% ; per esempio anche un riscaldamento globale importante di +4° dovrebbe far estinguere un terzo circa delle specie. Tante, ma un terzo non è tre quarti.

Questo argomento è cogente -e può darsi che punti il dito su effettive debolezze della letteratura (no, non farò una review approfondita di tutta la letteratura in merito, non ho tempo né competenza). Quello che bisogna vedere però è cosa succede una volta che si sono estinte, diciamo, il 25% delle specie nel giro di pochi decenni o secoli - e quale 25% si estingue. Gli ecosistemi sono sistemi non lineari, possono collassare se perdono poche chiavi di volta; la perdita di una manciata di specie della megafauna del Pleistocene per esempio ha stravolto completamente gli ecosistemi dell’Eurasia. Come dicono S&H: «il significato dei confronti non è chiaro perché non includono le estinzioni future, sia attraverso debiti di estinzione primari che cascate secondarie. Al momento, non abbiamo conoscenze teoriche o empiriche per prevedere come le crisi di estinzione minori si trasformino in quelle maggiori, o quanto durerà il nostro attuale evento di estinzione».

Insomma, anche ponendo che W&S abbiano ragione, io non dormirei tranquillo lo stesso. Ha senso riflettere sul fatto che siamo o meno nella Big Sixth? Sì, se vogliamo inquadrare l’Antropocene in prospettiva geologica ed evolutiva. Personalmente ritengo abbia sempre senso mettere i puntini sulle i: se effettivamente finora abbiamo estrapolato male, sarebbe bene fare previsioni più accurate.

Ma non cambia moltissimo, se vogliamo dedurne qualcosa sull’importanza per noi, qui e ora, di quanto sta accadendo. Uno scenario in cui si estingue il 30% delle specie nei prossimi 1000 anni è comunque catastrofico. È difficile valutare un’estinzione (di massa? un po’ meno di massa?) standoci dentro. Quello che possiamo valutare è che ci sono segni di crisi globale dell’ambiente tali da mettere in ginocchio gli ecosistemi come li conosciamo – e non abbiamo nessun accenno che tali crisi stiano per passare (anzi, al contrario, visto il clima geopolitico attuale).

Ipotetici paleontologi fra 50 milioni di anni potrebbero valutare l’Antropocene come un piccolo inciampo secondario nella storia della vita - ma quello che su un grafico è una piccola gobba, nella realtà sono miriadi di vite che scompaiono.

Gli ittiosauri, del resto, si sono estinti 90 milioni di anni fa. Ben prima dell’estinzione di massa di fine Cretaceo, 66 milioni di anni fa. Non credo che questo li consoli.

Altre cosette

Prendi una boccata d’aria, nel medio Cambriano. Quando si parla di Cambriano pensiamo sempre a creature decisamente marine, ma i mari oggi brulicano di vita anche là dove incontrano la terraferma. In Canada, un giacimento fossile rivela una fauna del medio Cambriano che viveva nella zona peritidale, ovvero quello che impropriamente viene chiamato il “bagnasciuga”, per capirci. Non è che siano dei fossili spettacolari, a un occhio profano, ma significano che anche 500 milioni di anni fa avreste potuto trovare bestiole capaci di sopravvivere esposte all’aria per brevi periodi, un po’ come le patelle sugli scogli attuali.

Un pesce è ricomparso 85 anni dopo che pensavamo di averlo perso, nel nord del Bengala.

A volte per fare una roccia bastano pochi mesi, se ci si mette in mezzo una rete di cianobatteri a cementare tra loro i granelli di sabbia.

È plausibile che stiamo per superare ufficialmente i +1.5 °C di riscaldamento globale medio.